10.6.2024, Montag

A. holt mich ab, frühe Fahrt nach Frankfurt, Spaziergang dort, Eis und Eiskaffee zur Überbrückung der Zeit und um den Urlaubsbeginn zu feiern, pünktlich zum Fernbus, der unpünktlich abfährt, wir fahren in den

11.6.2024, Dienstag, hinein.

Keine besonderen Vorkommnisse während der Fahrt, außer dass uns alles wehtut von der vielen und beengten Sitzerei. Schlafen ist möglich aber schwer und unbequem. Erwähnswert vielleicht die Fahrt nach Wien hinein, entlang der großen Ausfalls(in unserem Fall Einfalls-)straße reihen sich Häuser der verschiedensten Baustile wild durcheinander, vereint nur durch eine gemeinsame Höhe von vier bis fünf Stockwerken, es wirkt wie eine erklärte, gelegentlich sogar beabsichtigte Antithese zum Ensembleschutz anderer Städte. Und sieht, sobald man sich an den Anblick gewöhnt hat, sogar gut aus.

Wir kommen nur unwesentlich verspätet in Budapest an, suchen uns in der Busstation den Geldautomaten und statten uns zu einem schlechten Kurs mit Bargeld aus, das wir benötigen, um für A. ein 15-Tage-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in der nahegelegen Metrostation zu kaufen. Ich darf, weil über 65 Jahre alt, umsonst fahren. Das U-Bahn-System ähnelt dem in anderen Großstädten und wir können uns schnell orientieren. Gegen halb zwölf mittags sitzen wir zum ersten Mal in einem Budapester Caf´e und frühstücken, direkt im Anschluß checken wir in unser Apartment ein. Große Zufriedenheit.

Nachdem wir uns eingerichtet haben brechen wir nachmittags noch einmal zu einem Spaziergang auf. Das ist bemerkenswert, weil wir beide von der Fahrt noch leidend und müde sind. Aber heh, die Sonne scheint und einkaufen möchten wir auch noch. Unser Spaziergang führt uns bis zur Kettenbrücke, dabei begegnen uns zum ersten Mal die kleinen Bronzefiguren des Künstlers Mihály Kolodko auf der Kaimauer.

Der Einkauf findet in einer der Wohnung nahen Sparfiliale statt, dort beschließen wir auch, diesen Abend nicht essen zu gehen, sondern stattdessen eine Kleinigkeit zu kochen und früh zu Bett zu gehen. So wird’s gemacht. Ich beende den Tag mit diesen ersten Zeilen und bin gegen halb zehn abends im Bett.

12.6.2024, Mittwoch

Ausgeschlafen und in den Tag getrödelt, dabei auf der Bank vor der Haustür gesessen und den Tag „geplant“, gegen 11.30 Uhr dann Richtung Burgviertel und Fischerbastei aufgebrochen. Viele Treppenstufen gestiegen, zuerst hinauf und gegen Ende unserer Tour wieder hinab. Dabei auch an der Standseilbahn und vielen anderen Standorten mit bester Aussicht vorbeigekommen.

Kleiner Einschub: Ich werde unsere Tourenziele nicht erklären, hier gibt es keine geschichtliche Details oder architektonische Betrachtungen, die müsste ich ohnehin irgendwo abschreiben und dann könnt ihr sie auch gleich selbst lesen. Wenn Ihr ungefähr so informiert sein wollt, wie wir es sind (zumindest für die kurze Zeitspanne bis das meiste wieder vergessen ist), empfehle ich Wikivoyage.

Auf dem Weg etwas Geocaching betrieben, der Profi sagt „gecached“, drei von vier angesteuerten Caches auch gefunden, einen vierten dann noch am Abend bei einem Verdauungsspaziergang (wenn Dir das alles nichts sagt, hier gibts ein paar Grundlagen).

Zuvor waren wir gut essen, ganz in der Nähe unseres Apartments, weil wir nach unserer Tagestour etwas lauffaul waren. Nach dem Essen ging’s wieder, zumindest für einmal um den Blog, was bei der luxuriösen Lage unseres Apartments „bis zur Donau gegenüber des Parlamentsgebäudes“ bedeutet.

Dabei hatten wir unerwartet viel Spass mit den drei Bussen voll fotografierender Asiaten, die sich alle nach Kräften bemühten, das entsprechende Klischee zu erfüllen.

13.6.2024, Donnerstag

Mit der Tram und zu Fuß zur Großen Markthalle. Dort landestypische Lebensmittel in großer Auswahl angesehen, gegen Ende der Tour auch Obst und Kürtőskalács gekauft. Letzteres (und nein, ich weiß nicht, wie man das ausspricht) ist ein traditionelles ungarisches Gebäck, das aus Hefeteig hergestellt wird, der um einen heißen Zylinder gewickelt und dann gebacken wird. Der Teig wird oft mit Zimt und Zucker bestäubt, bevor er gebacken wird, was ihm eine goldene Farbe und einen süßen Geschmack verleiht. Heute findet man Kürtőskalács auch überzogen mit allem, was bis vor kurzem noch Donats vorbehalten war. Ach ja, die wörtliche Übersetzung lautet Schornsteinkuchen, im deutschen sagt man Baumstrietzel dazu.

Als wir hungrig wurden gab es Lángos, ein frittiertes Fladenbrot, das traditionell mit Sauerrahm, Knoblauch und Käse belegt wird. Aber auch mit allem anderen, was die ungarische Küche so hergibt: Speck, Wurst, Paprika oder Zwiebeln. Für Tourist gerne auch Schinken, Pilze oder Ruccola, da wird gnadenlos bei den Italienern abgekupfert. Überhaupt, L´angos (die Mehrzahlbildung ist mir unklar) wirken ein wenig wie Pizzen (das gleiche hier), die noch nicht im Ofen waren und dem zum Trotz lecker sind.

Auf einem umlaufenden Gang oberhalb des eigentlichen Marktbereiches gibt es neben der Gastronomie auch noch alles, was das Touristenherz sich als Reisemitbringsel wünscht. Mich haben, wie so oft schon bei anderer Gelegenheit, die quietschbunten Anhäufungen von Irgendwasen fasziniert. Dementspprechend groß war das Fotoaufkommen.

Nach dem Besuch der Markthalle sind wir noch durch die Fußgängerzone gebummelt. Unser Ziel war das Metro-Museum, von dem ihr sicher noch lesen werdet, aber nicht jetzt, denn als wir ankamen war es schon zu spät, um hineinzugehen. Nicht schlimm, denn eigentlich waren wir beide schon mit genug Eindrücken abgefüllt und auch schon etwas fußlahm. Also zurück zum Apartment. Dort auf dem Balkon gesessen und geplaudert, später auch die Reste des Essens von vorgestern augewärmt, was halt so an Nichtgeschehnissen geschehen kann während ein Urlaubstag ausklingt.

Einzig berichtenswert vielleicht noch A.s Weigerung, für die schwer zu formulierenden analogen Postkarten an Mutter und Schwester die flugs von Chat-GPT generierten Vorschläge zu übernehmen.

<O>

Nach obigen Zeilen nocheinmal zu einem abendlichen Spaziergang aufgebrochen, es gab noch zwei Caches in Laufnähe zu erkunden, einen davon fanden wir auch. Und auch fotografierende Asiaten gab es wieder.

14.6.2024, Freitag

Vasarely M´uzeum

Vorher Frühstück im Frühstückscaf´e, nachher Einkauf, Asia-Fast-Food und EM-Eröffnungsspiel (ja, unser Apartment hat einen Fernseher mit deutschen Programmen).

Vorher Frühstück im Frühstückscaf´e, nachher Einkauf, Asia-Fast-Food und EM-Eröffnungsspiel (ja, unser Apartment hat einen Fernseher mit deutschen Programmen).

15.6.2024, Samstag

Heute das Jüdische Viertel erkundet. Das ist eine streng touristische Veranstaltung, die zwangsläufig zur größten Synagoge Europas führt, ebenso gewiß aber auch in zwei Verkaufsveranstaltungen mit Flohmarktanmutung und Gastronomie.

Gerade die letzte haben wir sehr gemocht, sie firmiert im deutschen unter „Ruinenbar“, ist aber eine geräumige alte Fabrikhalle, in der sich gut sitzen und Ananassaft oder Bier trinken lässt. Daneben kann man allerlei Dinge kaufen, die man vielleicht nicht braucht, aber gerne hätte, zum Beispiel naturalistisch gestaltete Mushrooms, die von innen leuchten. Oder Gürtel aus alten Fahrradmänteln.

Vergleichsweise früh wieder zuhause. Pause.

<O>

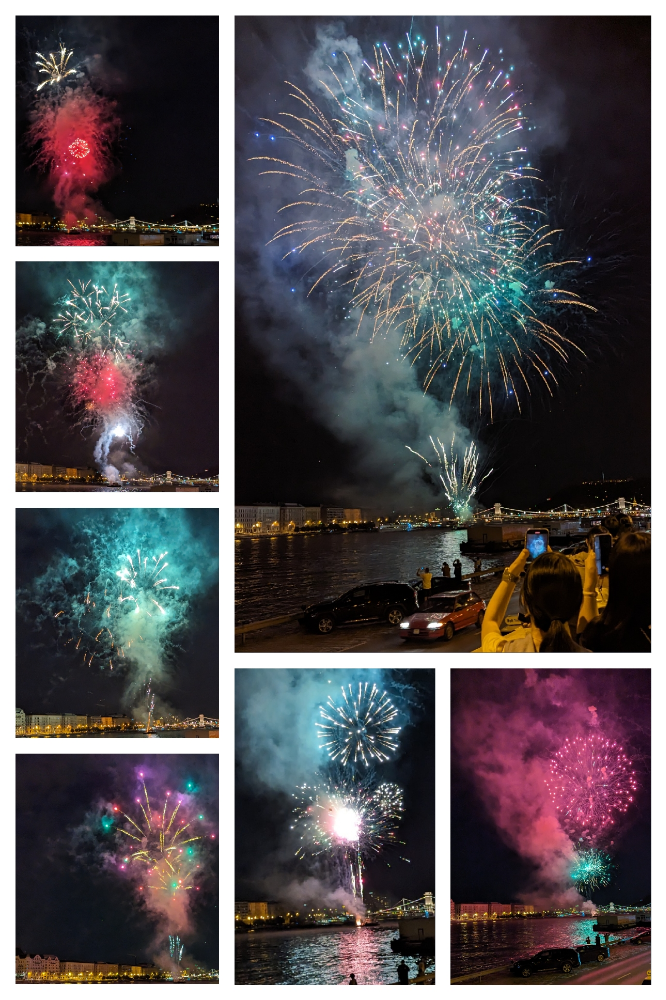

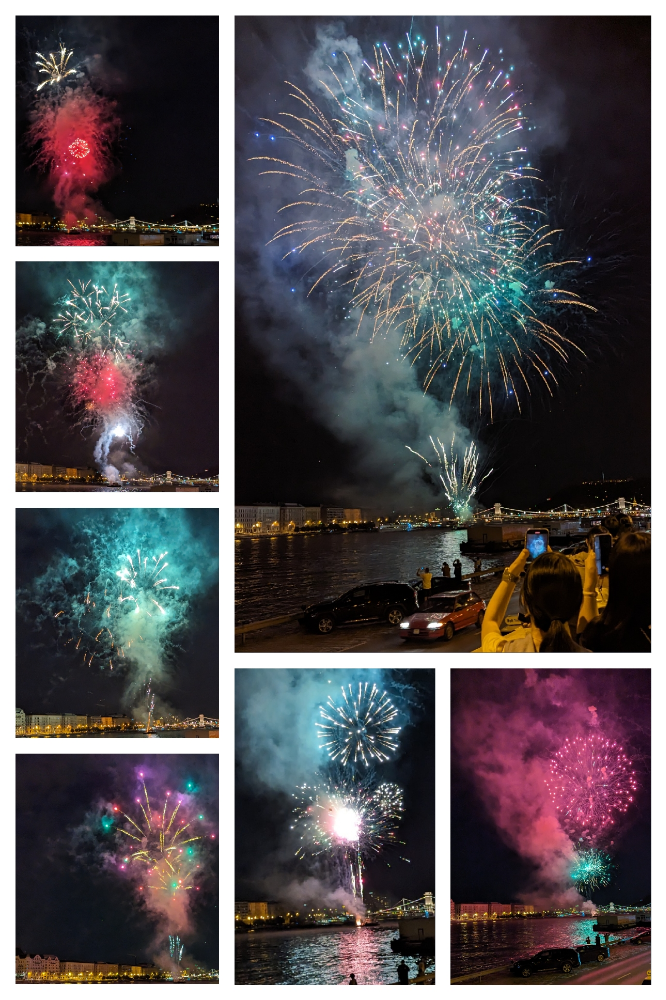

Gegen sieben starten wir zum Abendessen, irgendwann in den letzten Tagen sind wir an einem Italiener vorbeigekommen, dessen genauer Standort erst gefunden werden will. Es ist ganz wie mit den Caches, die wir nach der Pizza suchen gehen. Gewohnheitstiere, die wir sind, lässt sich fast schon von einer Tradition sprechen, abends noch einmal jagen zu gehen. Zwei von drei Caches gefunden. Gerade als wir den dritten Cache loggen, beginnt hinter uns ein Feuerwerk am gegenüberliegenden Ufer der Donau. Ein sehr schöner Abschluß des Abends.

16.6.2024, Sonntag

Historisches Museum, bester Cache ever, Biergarten, platt.

17.6.2024, Montag

Heute ein ausgedehnter Spaziergang am Donauufer von Pest, zu dem wir während unserer abendlichen Spaziergängen von Buda aus nur hinschauen. Aus der Entfernung sind die Bilder besser, aber aus der Nähe sieht man mehr. Hier das Parlamentsgebäude.

Gleiches gilt für die St.-Stephans-Basilika. Kein Bild.

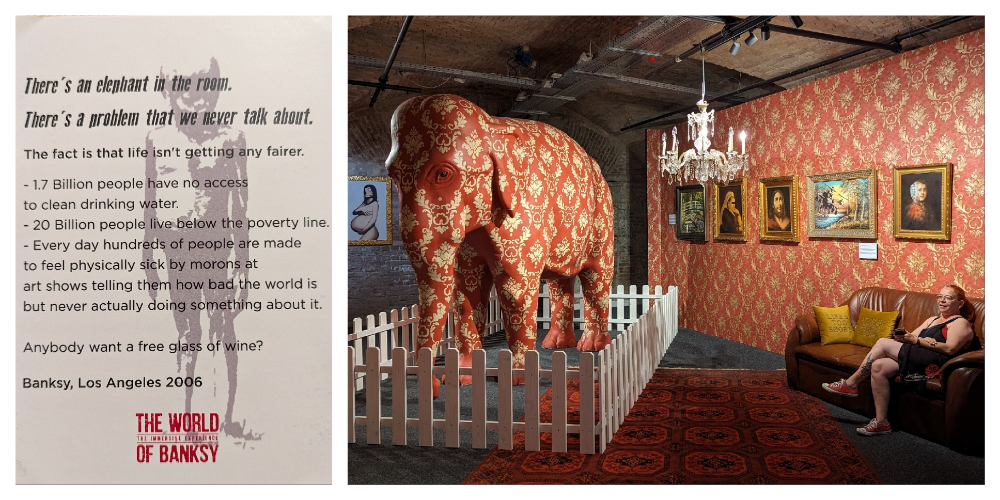

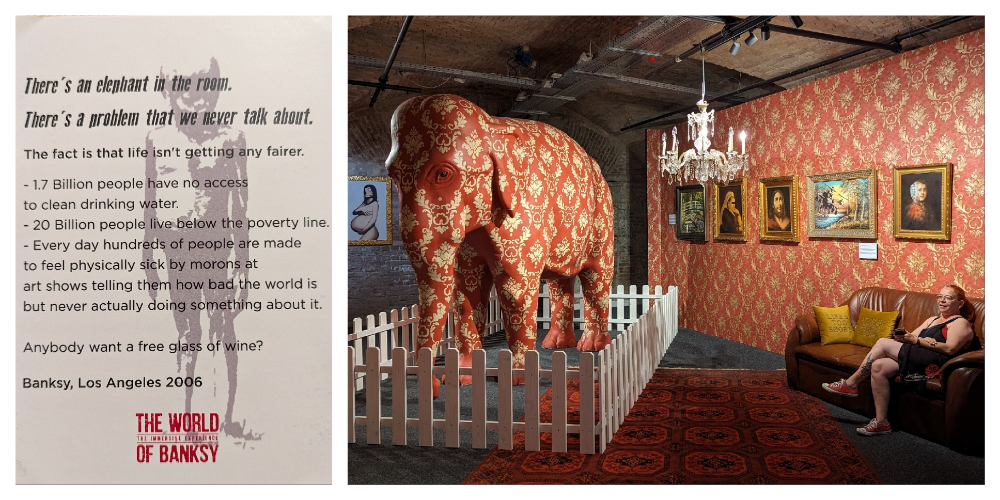

Was uns heute aber aus dem Haus gezogen hat, war die Budapester Banksy-Ausstellung. Banksy habe ich 2022 schon einmal in Hamburg gesehen und meine Befürchtung war, dass sich die Ausstellungen zu sehr ähnelten. Was sich dann als vollkommen unnötige Sorge entpuppte, bestimmt drei Viertel der Exponate waren für mich neu. Wenigstens eines, das ich kannte, der „Elefant im Raum“, war besser präsentiert und auch mit seinem Anliegen besser erläutert.

Und natürlich haben wir auch heute während unserer Stadterkundung nach Caches Ausschau gehalten und zwei gefunden. Wer sich dafür interessiert, ich werde die „Budapest-Caches“ nach dem Urlaub an anderer Stelle dokumentieren und hier verlinken.

Zum Tagesabschluß lecker vietnamesisch gegessen und nachhause gelaufen, fertig.

!8.6.2024, Dienstag

Mitten in der Donau liegt die Margareteninsel, darauf sehr viel Park, ein paar Schwimmbäder, das eine oder andere Denkmal, die Grundmauern eines lange vergessenen Klosters, ein Hotel und eine zentrale Futterstelle.

Wir dachten, so ein Tag im Park könnte erholsam sein. Und wahrscheinlich hätten wir damit richtig gelegen, wenn wir nach der Hälfte der Laufstrecke die nächste Busstation gesucht hätten und einfach nachhause gefahren wären. Haben und sind wir nicht. Fußschonende Tagesplanung üben wir noch.

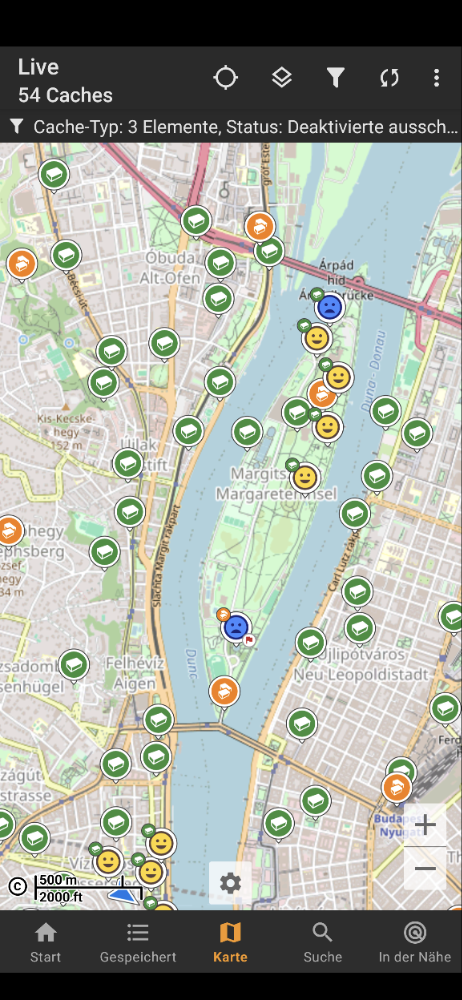

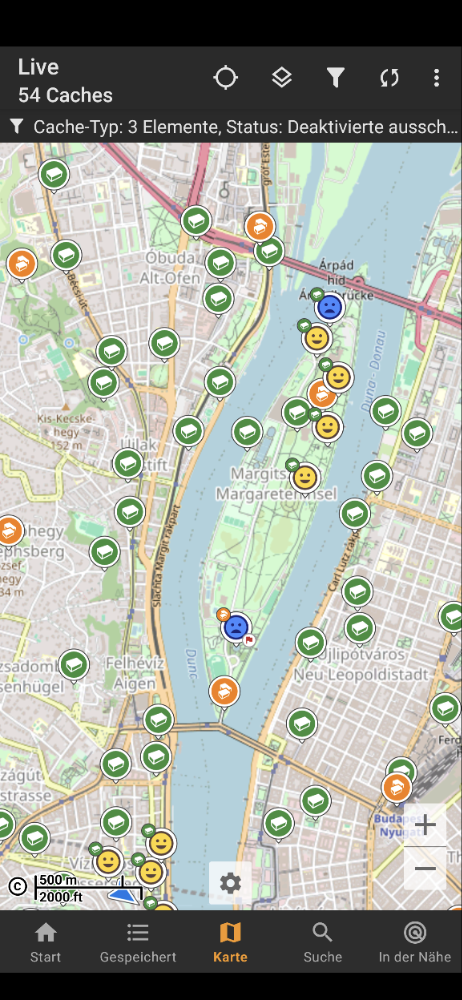

Natürlich gibt es auch auf der Insel Geo-Caches, die wir gerne gefunden hätten. Für die unter Euch, die sich nicht so richtig vorstellen können, wovon ich rede, ist dieser Screenshot der Geo-Caching-App. Die Insel werdet Ihr erkennen, die grünen Punkte kennzeichnen Orte, an denen Menschen einen Cache versteckt haben, in der Regel ein kleines Gefäß mit einem Logbuch. Im Logbuch loggt man analog, in der App anschließend digital. Geloggte, also gefundene Caches erscheinen in der App dann gelb, wer will, kann auch nichtgefundene Orte loggen, die erscheinen dann blau.

Natürlich gibt es auch auf der Insel Geo-Caches, die wir gerne gefunden hätten. Für die unter Euch, die sich nicht so richtig vorstellen können, wovon ich rede, ist dieser Screenshot der Geo-Caching-App. Die Insel werdet Ihr erkennen, die grünen Punkte kennzeichnen Orte, an denen Menschen einen Cache versteckt haben, in der Regel ein kleines Gefäß mit einem Logbuch. Im Logbuch loggt man analog, in der App anschließend digital. Geloggte, also gefundene Caches erscheinen in der App dann gelb, wer will, kann auch nichtgefundene Orte loggen, die erscheinen dann blau.

Mit diesen wenigen Informationen seht Ihr jetzt, dass wir sechs Caches gesucht und davon vier gefunden haben. Um zwei (eigentlich vier, aber wir sparen uns hier die Details) haben wir uns nicht mehr gekümmert, weil wir schon kopf- und fußlahm waren.

Auf dem Heimweg wollten wir dann noch „kurz“ Geld abheben, wofur noch einmal einen laufintensiven Umweg machten, nur um dann vor einem defekten Automaten zu stehen. Dafür ging dann im zweiten Versuch der, den wir ohnehin bevorzugt hätten, wäre er nicht einige Tage zuvor defekt gewesen. Alles in allem kamen wir nach diesem Erholungstag ganz und gar nicht erholt im Apartment an. Wie schon gesagt, wir üben noch.

19.6.2024, Mittwoch

Unter Budapest liegen ausgedehnte Kalksteinhöhlen, von denen ein paar auch zu besichtigen sind. Die von uns ausgewählte ist eine kleinere und „leichtere“, mehr auf Spaziergangsniveau, die Szemlöhegyi Höhle (Szemlő-hegyi-barlang). Wir besichtigten sie gemeinsam mit einer ungarischen Schulklasse und entsprechendem Gerät zur Einspielung deutscher Wissensfragmente. Selbstverständlich waren wir auch ortsbezogen beeindruckt.

Oberhalb der Höhle gab es einen Gedenkpark mit Cache und Röhrenrutschbahn, wo wir die Zeit bis zur Führung überbrückten. Natürlich musste ich rutschen, das wurde auch fotografisch festgehalten, wird hier aber aus Gründen persönlicher …, also ihr wollt das nicht sehen.

Nach der Höhle fuhren wir erstmal zurück ins Apartment um uns auszuruhen und für die abendliche Unternehmung vorzubereiten. Die war, und wer mich kennt wird sich wundern, das Anschauen des EM-Spiels Ungarn-Deutschland. Ich bin ja so gar nicht an Fußball interessiert, aber als teilnehmender Beobachter fremder Kulturen geht das schonmal. Der Ort, den wir dafür ausgesucht hatten, lag auf der Margareteninsel, eigens dafür aufgebaut und in der Tageszeitung beworben. Er ähnelte anderen Orten, die wir zuvor auf unseren Stadterkundungen zu selbigen Zweck gesehen hatten. Nennen wir es Public-Viewing. Fanmeile hätten wir uns gewünscht, aber wie es scheint, kommt man an Fanmeile hier nicht näher dran, als das, was ihr hier im Bild seht. Aufgenommen unmittelbar vor dem Anpfiff, hinter uns vielleicht noch einmal so viele Menschen, eher weniger.

Während des Spiels wurde es nur unwesentlich voller, nicht alle Anwesenden waren wirklich in das Spiel investiert. Wäre ich daran interessiert gewesen, hätte ich vermutlich mit meinen beiden Sitznachbarn auch gut über Grillsoßen reden können, das schien eines ihrer Themen zu sein. Es gab auch Fans, die als solche zu erkennen waren, ja. Aber alles sehr gesittet. Nichtmal irgendwo die regelbestätigenden Ausnahmen. Kurz: keine besonderen Vorkommnisse.

Dafür kamen wir auf dem Rückweg noch einmal am Musikbrunnen vorbei, diesmal mit klassischer Musik und Beleuchtung. Ich stehe auf Bonbon-Farben, obwohl, auch die etwas zurückhaltenderen Farbkompostionen hatten was.

20.6.2024, Donnerstag

Wir schlafen lange und igendwann im Laufe des Vormittags beschließen wir, dass heute der Tag ist, an dem wir einfach im Apartment bleiben. Ich hole ausführlich die News der letzten Tage nach, später schreibe ich den Tagesbericht von gestern und bastle an den dazugehörigen Bildern.

Noch später nehme ich ein Wannenbad, denn unser Apartment hat eines und ich schätze Wannenbäder sehr. Ich wohne schon viele Jahre ohne ein solches und bedaure das immer noch. In meiner Vorpubertät habe ich dreimal die Woche gebadet. Kein Zusammenhang mit Budapest, aber ich kann’s ja mal erwähnen.

In unserem Apartement lässt es sich gut aushalten, es ist geräumig und hell, A. kann auf dem abgeschlossenen Balkon vor der Tür rauchen, alles was wir täglich brauchen liegt auf dem Esstisch oder den Sitzgelegenheiten, ohne dass es unordentlich wirkt. Die Küche ist groß genug, um noch einmal einen Tisch und zwei Stühle aufzunehmen, unser Frühstücksgeschirr bleibt darauf der Einfachheit halber stehen. Es gibt einen Fernseher mit deutschen Programmen im Schlafzimmer, direkt am Fußende des Bettes. A. liegt gerade darauf und schaut Fußball. Neben Wohn- und Schlafzimmer gibt es noch ein drittes Zimmer, das wir bis jetzt kaum genutzt haben, in ihm könnten zwei weitere Personen schlafen.

Das Bild zeigt ganz gut, was man an unserer Unterkunft mögen oder eben auch nicht mögen kann. Für mich ist sie auf im besten Sinn „altmodisch“ eingerichtet. Obwohl eindeutig ausschließlich für Vermietungszwecke ausgestattet (ohne dass uns bis jetzt irgendetwas gefehlt hätte), wirkt die Wohnung doch so, als hätte hier mal jemand gelebt. Die „Kunst“ an den Wänden ist so willkürlich zusammengestellt, wie es nur gelebtes Leben zu Stande bringt. Kein Innenarchitekt würde zwei afrikanische Ebenholzköpfe links und rechts vom Fernseher positionieren, weil sie dort gut aussehen. Vielleicht auch sonst niemand.

21.6.2024, Freitag

Wer etwas länger in Budapest ist, dessen heilige Touristenpflicht ist ein Ausflug ins Umland. Für uns bedeutete das eine Exkursion nach Szentendre, in dessen Beschreibungung immer „malerisch“ vorkommt. Vollkommen zu recht, wenn man in Gedanken die Touristen abzieht.

Zugegeben, es gäbe treffendere Bilder. Diese vielleicht.

Was an diesem Tag wirklich bemerkenswert war, ist die Temperatur. Erstmals in meinem Leben habe ich wirklich unter der Hitze gelitten, angeblich 34°C im Schatten, den ich sehr suchte. Wir machten uns früher auf den Weg zurück, als es dem Städtchen gerecht wurde.

Am frühen Nachmittag also wieder im Apartment, aus Notwendigkeit, aber auch gerne geduscht. Am frühen Abend aufgebrochen, um die Dreierserie der Kolodko-Skulpturen zu vervollständigen, ihr habt sie schon gesehen, weiter oben im Beitrag zum ersten Tag.

Auf dem Rückweg ein letztes Essen, gut war es und irgendwie auch landestypisch. Ebenfalls landestypisch waren die beiden Palinka (ein Obstbrand), die A. für eine Kollegin trinken musste, woraufhin sie ganz untypisch betrunken wurde. Für mich in grob zehn Jahren das erste Mal, das ich sie so erleben durfte.

Wieder an der Wohnung waren wir sehr froh zu bemerken, dass der Strom wieder da war. Kurz vor unserem Aufbruch war er, anscheinend blockweit, ausgefallen. Kurz nach unserer Rückkehr war auch das TV-Signal wieder verfügbar, nicht unwesentlich um die EM zu verfolgen.

22.6.2024, Samstag, der Tag der Rückreise

Ich greife vor und schildere unsere Pläne, wenn hier nichts anderes mehr steht, wird es so oder doch sehr ähnlich gewesen sein.

Aufstehen, Kaffee trinken, Koffer packen, auschecken, letzteres irgendwann zwischen elf und zwölf. Mit Koffer und Rucksack zum Busbahnhof, dort alles in den Locker und, vom Gepäck befreit, nochmal in die Stadt. In der Nähe des Busbahnhofes liegt Chinatown. Bilder davon lassen vermuten, dass der Name falsche Vorstellungen weckt, wir dürfen gespannt sein (Nachtrag: das haben wir uns gespart). Auch in der Markthalle wollen wir noch einmal vorbeischauen. Irgendwie muss das letzte Bargeld ausgeben werden. Heiße Kandidaten dafür sind ein Rick-und-Morty-T-Shirt für mich und Zigaretten stangenweise für A. (beides erfolgreich erledigt).

Am frühen Abend fährt der Bus ab und am Morgen des nächsten Tages werden wir nach einer schwierigen Nacht in Frankfurt ankommen. Von dort aus mit dem Zug nach Linden. Und wieder zuhause sein.

Vorher Frühstück im Frühstückscaf´e, nachher Einkauf, Asia-Fast-Food und EM-Eröffnungsspiel (ja, unser Apartment hat einen Fernseher mit deutschen Programmen).

Vorher Frühstück im Frühstückscaf´e, nachher Einkauf, Asia-Fast-Food und EM-Eröffnungsspiel (ja, unser Apartment hat einen Fernseher mit deutschen Programmen).

Natürlich gibt es auch auf der Insel Geo-Caches, die wir gerne gefunden hätten. Für die unter Euch, die sich nicht so richtig vorstellen können, wovon ich rede, ist dieser Screenshot der Geo-Caching-App. Die Insel werdet Ihr erkennen, die grünen Punkte kennzeichnen Orte, an denen Menschen einen Cache versteckt haben, in der Regel ein kleines Gefäß mit einem Logbuch. Im Logbuch loggt man analog, in der App anschließend digital. Geloggte, also gefundene Caches erscheinen in der App dann gelb, wer will, kann auch nichtgefundene Orte loggen, die erscheinen dann blau.

Natürlich gibt es auch auf der Insel Geo-Caches, die wir gerne gefunden hätten. Für die unter Euch, die sich nicht so richtig vorstellen können, wovon ich rede, ist dieser Screenshot der Geo-Caching-App. Die Insel werdet Ihr erkennen, die grünen Punkte kennzeichnen Orte, an denen Menschen einen Cache versteckt haben, in der Regel ein kleines Gefäß mit einem Logbuch. Im Logbuch loggt man analog, in der App anschließend digital. Geloggte, also gefundene Caches erscheinen in der App dann gelb, wer will, kann auch nichtgefundene Orte loggen, die erscheinen dann blau.